Анализ стихотворения "Бородино" М.Ю.Лермонтова

- В помощь ученикам 5-го классаИстория создания и тема стихотворения

Отечественные писатели часто обращались к прошлому нашей Родины – именно там они искали и находили великие образцы, на которых и должен воспитываться современный читатель. Примером может служить стихотворение «Бородино» М. Ю.

Лермонтова, одно из самых ярких и запоминающихся произведений, рассказывающих о победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года.

Поэт интересовался темой давно, еще в детстве и юношестве с интересом слушая рассказы очевидцев и участников битвы.

«Бородино», написанное к 25-летию знакового сражения в 1837 году, стало первым произведением поэта, которое было напечатано с его согласия (журнал «Современник»).

Идея и герои стихотворения

В каждой строчке произведения – преклонение перед героями тех великих дней. Стихотворение стало символом несгибаемости духа русских людей – от полководцев до простых солдат. Поэтому герои не названы поименно.

Безымянным остается и старый солдат-артиллерист (дядя), который рассказывает о сражении в ответ на просьбу молодого человека.

Не назван поэтом и героический полковник («И молвил он, сверкнув очами…»), ведущий в бой за Москву и страну своих «ребят». До сих пор не кончаются споры, кто из реальных полководцев послужил прототипом полковника. По некоторым данным, им мог стать один из командующих Петр Багратион. В последнее время прототипом чаще всего называется генерал-майор Федор Федорович Монахтин: он в те памятные дни был начальником штаба Шестого пехотного корпуса, получил несколько ранений и вскоре скончался от ран.

Композиция произведения

В начале и в финале стихотворения даны слова дяди («Да, были люди в наше время…»). Такое произведение называется закольцованным. Кольцевая композиция придает истории завершенность и подчеркивает главную идею (восхищение подвигом народа).

Стихотворение состоит из 14 ритмических частей – строф.

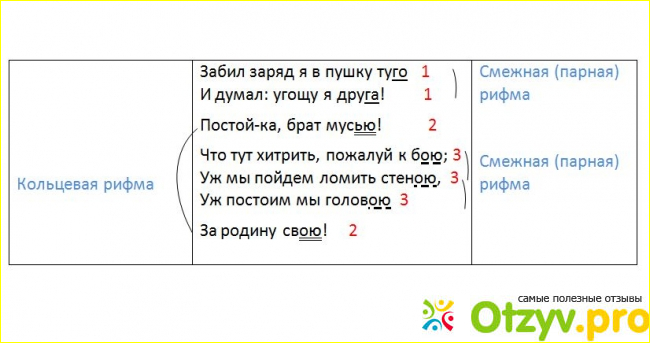

Интересна рифмовка. Первые две строчки в строфе рифмуются рядом. Это смежная (или парная) рифма. Так же рифмуются строки 4,5,6.

3 и последняя (7-ая) строки рифмуются между собой, как бы опоясывая внутреннюю часть – опоясывающая (или кольцевая) рифма.

Художественное своеобразие

В произведении главным являются не точные детали события, а чувства и мысли обычных солдат и слитые с ними мысли и думы поэта, поэтому оно понятно и близко любому человеку.

В стихотворной речи поэт часто употребляет выражения, присущие простым людям («ушки на макушке», «рожден был хватом»). Активно использованы приемы звукописи, а также следующие художественные средства:

1) эпитеты (могучее, лихое племя, кивер избитый, грозной сечи, в земле сырой);

2) метафоры (гора тел, отец солдатам; ломить стеною);

3) олицетворения (всё зашевелилось, тень пала, картечь визжала, земля тряслась);

4) гиперболы (залпы тысячи орудий);

5) сравнение (носились знамена, как тени).

Жанр стихотворения «Бородино»

Исследователи не могут однозначно определиться с жанром стихотворения. Некоторые из них называют «Бородино» балладой или торжественной одой. Но чаще всего это стихотворение называется лирическим, так как много внимания уделяется мыслям и думам его героев и автора.

Поэт размышляет о роли народа в великих победах над врагом, о настоящих героях и цене независимости Родины. Лермонтов восхищен старыми героями и с сожалением отмечает, что новое поколение совсем другое («богатыри – не вы»).

Видео обзор

| Все(1) |

|---|

Анализ стихотворения "Бородино" М.Ю.Лермонтова Анализ стихотворения "Бородино" М.Ю.Лермонтова |

Комментарии на отзыв: